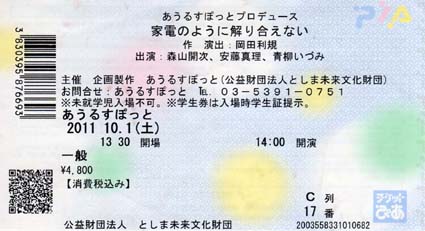

チケット料金=前売3,500円

楽座風餐 第1回 家電のように解り合えない 2011年10月1日

〔観劇者〕 林 日出民 府川 雅明

テーマをめぐって

林 この芝居のテーマ、解り合える、合えないについて、台本は結局、いろいろの見方があっていいんだ、理解し合う気持ちが大事だという、いわば精神論で終わっています。精神論で幕を下ろすくらいなら、何かしらの解決を目指す方向性を打ち出せなかったのかなと芝居を見ている立場として残念に思う。僕はタイトルの『家電のように解り合えない』という作者の問いかけにつきあって途中までは面白く見れたのですが、最後になって。言葉が次々としゃしゃり出て、芝居が変質しました。しまいには、舞台上から役者の口を通じて、観客に要望まで出すという傲慢さにまで至った。

全体的に言葉の少ない芝居で、ダンサーの森山さんの踊りを中心に見せ場がいくつもありましたが、しかし、僕は極めて言語的な芝居だと思っているんです。どういうことかというと、ほとんど台詞らしい台詞がない場面でも退屈しなかったのは、内側に言語的構築がしっかりできていたからです。

そのように十分に言語的芝居であったにもかかわらず、肝心の最後のほうで役者の動きが止まり、展開も渋滞して、言説だけが役者の口を通じて吐き出された。そんなしめくくりなら、果たして芝居を見る必要があったのかとすら思わせた。いかに言葉を用いずに言語的構築を進めていくかというスリリングな楽しさが、終わりごろに失速したのは惜しい。まるで会議で「これからあとの内容は紙に書いてあるので、それを読んでください。」と言われた感じだ。二時間近くたっぷり堪能できる芝居だったから、あわてる必要はまったくなかったと思います。それを先走って「うまくやったぞ。」とまとめにかかってしまった。このあざとさの原因は一体、何によるのか。

府川 まとめないと満足してもらえない、理解してもらえないという不安が制作サイドにあったのではないか。どこか観客を低く見ている印象がぬぐえない。観客の鑑賞水準を低く見積っているのがあからさまになっていた。しかし、こうなってしまうのは、観客側に芝居と対峙すべき批評が欠如しているのが原因だと思うな。

林 芝居後に書くアンケートで「面白かったでーす。」とか「◎○さんは、よくがんばってました。また見に来ます!」といった類いのものばかりを読まされているのではないかと憶測せざるをえない。

府川 そうなれば、ラストは観客にわかるように啓蒙しないといけないといった余分な配慮が頭をもたげてくる。しかし、古典芸能とは違って、現代劇なのだからサムシング・ニューとの出会いを僕はどうしたって求めます。そのために妥協はいらないと思う。欧米の劇は新しいものは出尽くして、あとは解釈だけということもあるかもしれないが、われわれは欧米人ではないのだから、やることはいくらでもある。無知とか誤解とか牽強付会とか、全部お芝居のパワーの源泉でしょう。日本のアニメなんてその典型だと思う。岡田さんの芝居にはサムシング・ニューがあった。次に何が出てくるかという期待感があった。ゆえにこそ、ラストがあまりにもったいない。

林 森山さんが舞台上で奔放に躍動して、いかんなく自らのダンスパフォーマンスを披露し、肉体を介して、言語が充満する通常の見慣れた演劇世界の冗漫さに切り込んだ。この緊張感は良かった。だから森山さんは舞台上で一言も話す必要がなかった。青柳さんが、森山さんの踊りを横で見ながら「これが解り合えるということでしょうか。」と問いかける。この問いは野暮です。状況説明だからです。観客は心の内ですでに十分に問いかけている。そういう状況に追い込んでいるんです。演出は勝利している。言葉は概念化するパワーを持つから、たちまち状況をくくってしまう。

府川 芝居を見てきた僕の経験から言うと、最終的に長く脳髄に残るのは言語よりも、それを含めた演劇空間の中での出来事、ある特定場面です。ところが厄介なのは、最も記憶に鮮明な部分ほど説明が難しい。その意味でいえば、今回の芝居の最後の概念的な台詞の数々は現時点で部分的に鮮明に残っていて、あれこれ言えるけれども、やがて風化しますね。むしろ森山さんの身体が反りかえった一瞬とかがしつこく後を引く。そうした長期記憶を促すような場面をかなり多く含んでいるところが、この芝居のしたたかなところだと思います。

役者の身体について

林 言葉の説明を聞くために、わざわざ劇場に足を運んでいるわけではないですからね。実は「解り合える」というテーマを頭から消して芝居を見たとき、違うテーマの空間が広がっていたのではないかと思いました。森山さんの動きに合わせて二人の女優が踊るところは、計算づくでは決してできない面白さがあって、おそらく毎回ごとにハプニングがあったと予想できます。僕らの見ていない回で、あるいは激しくずっこけたりしたのかもしれない。

府川 森山さんはプロダンサーだから全身が柔軟に動き、多彩な身体表現ができるけど、その動きを模倣しようとする安藤さんや青柳さんはダンサーでなく、踊りの基礎ができておらず、身体が硬い。よって、表現は当然ぎこちないものになる。そのギャップを観客に見せることで滑稽味を出そうとした場面があります。観客は実際に笑っていましたが、しかし、僕は森山さんのあの天衣無縫ともいえる自由な体の動きは、はたしてプロだから、身体が柔らかいから出てくるのだろうかと考えていたので笑えなかった。大げさに言えば、森山さんが生まれてから今日までの人生で記憶してきた原始感覚を含めての肉体の動きの蓄積があってこそのパフォーマンスではないか。だとすれば、安藤さんや青柳さんにも当然、身体感覚、原始感覚はあるだろうし、それは踊りの上手下手とは別に示すことができるはずだと思った。

おのおのの身体技能を、偏差値のように相対的な視線で、常に他者と比較することに慣れている日本人は、劣等者に対して”苦笑”という形でやさしく差別意識をあらわにする。僕はこれが大嫌いですが、この場面ではいわば同質的な受験勉強の結果、反射的に人間の優劣を判断するのに慣れきった学校的社会の住人か、そうではなくおのおのの表現の絶対性に不器用につきあう辺境の住人か、見る者を腑分けしていたと僕は判断した。だから、その意味で極めて批評的な優れた舞台設定だったと思いますね。ストーリーにがんじがらめにされた演劇空間から役者が解放された稀な時間が生まれた。森山さんのダンスは言語以前の何かを表そうとして、演劇という言語概念で満たされた空間を打ち破ろうと、周囲の役者も巻き込んでいるのが面白い。

林 うん。森山さんが何も言わずに言葉を交えないところで、言葉の世界に対抗し続けることを僕は期待していた。だから、途中で一言話し始めた瞬間、ドキッとしましたよ。終わりまで何も言わないと思っていたから。ところが、それから次々と話し出して、最後はもう饒舌すぎる。変な話、ディズニーランドのミッキーマウスがいきなりおしゃべりを始めたみたいでした。

府川 しかも、森山さんは福山雅治ばりに妙に堂に入った役者声でしたから、かえって始末が悪い。

林 森山さんは教師役として天からの声で、青柳さんの機械取り扱い説明書を題材にした自作詩朗読の途中、「もう、いい!」と制しますね。いかにもへたくそな詩を読み上げる彼女を、芝居上の人間が止めるべきではない。むしろ僕は彼女のほうに分があると思いました。最後まで読み続けるべきだと。

府川 あれは決定的にまずい。単なるボケ、つっこみで笑いをとるためだけに思われてしまう。彼女の内面を解き明かす重要な場面であるにもかかわらず。

林 もしも、漫才的処理が意図ならば……、岡田さんに聞かないと真意はわからないが、僕ならばあそこでは、青柳さんが森山さんに対抗して、逆つっこみをさせたいな。そして、あくまで最後まで詩を読み続けるべきでしょう。

府川 天から聞こえてくる教師の声というのは、実に中途半端だ。神でもないし、人間でもない。テレビ演芸のフラットな印象を持ちました。ところで、あの場面、安藤さんと青柳さんが二人の女性ではなく、安藤さんが青柳さんの分身であることが暗示されます。もう一人の自分を飼うという設定は決して珍しくないですが、そのように自己が分裂している状況に陥った経緯を物語の中に組み入れることをしていませんね。そんなことをすればどこかで見た陳腐な類型作品に陥ることは当然計算済みでしょうが、年代的なことを言うのはつまらないかもしれないが、岡田さんのような団塊ジュニア世代を取り囲む世界認識では、自己分裂なんて当たり前すぎて物語にするまでもないのかとも思いました。

林 仕事柄、岡田さんの世代とつきあってきた身から付け加えると、彼らは親の世代と似た受験競争があったけれども、親のときのように、昨日より今日、今日より明日といったポジティブなモチベーションを持ち得なかったし、またその反面生まれたときから、便利な家電製品に囲まれて、物質的には不自由なく育ったという環境が一般的に想像できます。

府川 内向して、絶望も深いのだと僕は思う。物質的な飢餓感は少ないが、日常の暗闇といつもつきあわなければならないしんどさの中で生きている気がする。だから一時の快楽に逃げずにまともに何かを考えようとするとき、”あえて”という但し書きが表現のあらゆるジャンルの出発点に顔を出す。僕は岡田さんや演者のその意味の苦労を考えます。それでも、もっと掘ってほしい。掘ることが救いにつながるから。

芝居の言語について

林 日本語において解り合えるっていうのはそもそも何なのかを、芝居の制作者はどう考えていたのだろうか。少なくも英語、中国語は、知らない同士がお互いを解り合おうとして磨かれてきた言語ですね。しかし、言語はいつもそのためだけにあるのではなくて、例えば私たちが使う日本語は、私を表す一人称、あなたを表す二人称の名詞が限りなく多くて、それをすべて使いこなそうとすれば、置かれた状況、相手との親密度、身分の上下、年齢差等々を把握しなければ一歩も先に進まない地域限定言語です。突き詰めて言えば、コミュニケーションには向かない、むしろそれを拒絶しているような、外に閉ざした言語です。ですから日本語という言語空間で展開される芝居を書き、演出する場合、当然のこと、作者なり演出家が、この言語の特質をどう自覚しているかが問われる。特に今回のような芝居がテーマであればなおさらです。岡田さんはここをどう考えているのか。日本語で解る、解り合えないというのは、例えば、つきあっている恋人同士の気持ちが通じ合わない、すれ違うっていうレベルの話です。なぜなら日本語は根本的に、同族同士が自分の用を足すために、同じ仲間であることを”確認”するための、その程度の言語なんです。雅びに言おうが、やくざっぽく言おうがです。ですから、そうした特性を踏まえずに、ほとんど日本人しかいない観客に向かって、役者が舞台上から見下ろすように唐突に「あなたがたは……」などという二人称を使って説教めいたことを始めるとき、当然ながら、浮いてしまう。

府川 日本語は確かにTPOによって主語を使い分ける伝統慣習がありますから、それに無自覚であることは、表現の場においては問題にならないはずがない。もしも欧米人が考えるような類いの解る、解らないの認識ゲームをやりたいのならば、ちょっと待ってくれという話になります。なぜなら、ユダヤ・キリスト教とギリシア哲学で、不可知なるものを必死に解こうとして、超越神と格闘問答して近代科学まで生み出してきた欧米の言語空間と同じ土俵に立てるのかという、決して軽視できない問題にぶちあたるからです。乱暴なイメージでいえば、水平的な日本語空間と垂直的な欧米語空間の違いを自覚しなければ始まらない。

林 例えば、今回の芝居を英語圏に持ち込んで、そのまま例の場面を翻訳すれば「あなたがたは」は「YOU」となります。岡田さんが僕の話を聞いて、なんだ小うるさいことを言っているなと思うのならば、いささか甘いと言わざるをえない。日本語の特質を洞察することで、むしろ他国で独自の評価を得るのではないだろうか。何でこんなことを言うのか。それは、日本語の空間の中における解る、解り合えないは、どこまで言っても「ちょっと気持ちずれちゃったね。」というたわいもない差異であり、そんなことを問題にしているにもかかわらず、十分最後まで見せる芝居だったからです。ここまでクリエイティビティーに富んでいるのだから、日本語をもっと多面的に磨いて、これからもっともっと面白い芝居がやれるだろうという期待を持ったからです。

府川 方法論ということでいえば、林さんが言うたわいもない差異と、解り合えるとか合えないことをめぐる”欧米的な”差異とは地続きではないことに日本人はもっと自覚的であるべきだという啓蒙を感じました。日本の演劇のどうしようもない言語認識の閉塞感を打ち破る気概を感じましたよ。ですが、これはあくまで出発点でしょう。今回の啓蒙は、かつて日本が近代化を急いだ明治期に、欧米の内実をともなう概念語を、持ち合わせの漢語を組み合わせて新造して間に合わせた輸入学問の軽さを類推させる。抽象概念だけのやりとりで、具体性を欠いた言説が、繰り返しますが、ラスト近くに漏れ溢れてしまった。俳句のような一言をポツリポツリと言い放って終わるようなか細さ。

林 しかし、まさに具体性の豊かさこそが、演劇の面白さの土壌ではないですか。まあ、開き直っていえば、日本人同士で、いわゆる理解するなんてことは、最初からテーマになるはずもない自明なことで、何しろ空気がひとつですから。そこから演劇的なエネルギーが出てくるのか、この芝居は、そうした日本人風情に抗っていた。「あなたがた」という勇み足も出た。内容はともあれ、批判的に考えようとしている。

府川 ついでにいえば、家電品の取り扱い説明書というかマニュアルを詩と呼んでいますが、これはまたわが国における詩の取り扱い、認識、それを含む言葉の状況を批判している。

林 こうして論じるものが後から出てくるのは大いに結構かもしれない。テキストを論じる場合は、手元にあるので、いつでも反芻できるけれど、演劇はリアルタイムで見たものはその場で消えてしまうもので、そこで考え、感じたものを大切にしたいと思いますね。そこに真実を見出したい。また、リアルタイムでの見せる側と見る側の応接が演劇の醍醐味です。ただ、ありきたりの原作を適当に編集して見せるのではなく、作演出、役者、美術家を含め、総体として新しいものを手作りで創造しようとしていたのが嬉しかったし、素晴らしかった。

府川 僕もそう思いました。最後に出てきたオブジェなども大掛かりで、装置的にも決して貧弱ではなかった。舞台中央にある大きなオブジェを見ると手を合わせたくなる、拝みたくなりますね、アニミズムが自分の中にあると再確認した。モノとして置いてあるだけなんですが。

林 ヨーロッパ人は、今回のようなオブジェは好きでしょう。北野たけしがパリでやっていた個展でも、この手のひねりのあるオブジェで、現地では評判だったようです。

府川 形式美の尊重というのかなあ。技術に対する偏愛のようなものか。言葉で理解しあうというよりも、お互いの作った作品や料理や、あるいはもてなしに信を置いて、コミュニケートしたいのがわれわれです。無言で踊りを見せるとか、繊細な働きをする家電を舞台の中に配置するとかね。なぜ、そう思ったかというと、日本人アーチストは大体、自分の作品のプレゼンテーションが下手ですよ。アピール下手。その点、海外のアーチストは能弁ですよ、自分の作品について。コンセプトを重視する面から来ているのでしょうが。しかし、作品自体を客観的に見れば、明らかに日本人のほうが高度で緻密という場合が多い。

林 とにかく今回の芝居は実験的なもので、これからもどんどん進めてほしい。僕はいろいろ後で言いますが、創作する人は作らなければ始まらない。もっともっと驚かせるものを見せてほしい。

府川 そして、観客を信じてほしい。そのためには、われわれがもっと言わなければならないと痛感しました。そうしないと妥協した作品ばかりが量産されてしまう。

林 岡田さんは客のことをわかっていないな、甘く見てるな。特にラストなんか見てるとね。海外の観客はもっと手ごたえがあるでしょう。しかし、岡田さんがどうのこうの言う前に、観客の反応が悪い。というかノーレスポンスでしょう。

価格 林 3,500円 府川 3,300円

楽座価格=3,400円