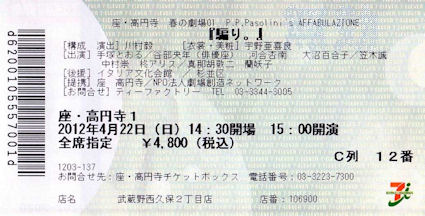

チケット料金=前売4,800円

楽座風餐 第6回 騙り。 2012年4月22日

観劇者 府川雅明 林日出民

第一印象

林 『騙り。』はいわゆる詩の世界を味わう劇、詩劇だと思います。散文的に解釈すると難解すぎますが、リーフレットの一節を引けば「パゾリーニ本人は、自分の劇は決して謎ではないので、解かないでくれ、重要なのは感じることだ」とあります。実際問題、逐一、暗喩に富む台詞の意味を解く術もなくて、感じるしかないものです。ですから、途中で正直のところ居眠りをしてしまいましたが、目覚めたのちも問題なく劇に戻れました。これが散文劇だったら、筋に追いつけずに取り返しのつかないことになりますが、感じることが大事だから何のためらいも起こりませんでした。居眠りをしたのは、退屈だったからでは決してなく、状況設定への安心感なんです。登場人物たちが月並みなアクシデントで変貌するような劇ではないと判断したからです。久々にたっぷり詩を堪能したというのが第一印象ですね。

府川 題名からも明らかなように、言葉=テキスト=観念が主体のお芝居ですが、その中身を書物でだけ読んだら決して味わえない演劇独自の面白さを十分に味わえましたね。例えば、父親のほうが息子殺しを〈王殺し〉と言うくだり。普通なら、息子の父殺しが〈王殺し〉のはずです。しかし、こうした奇矯な言葉も、肉体を通じて出てくるとき、矛盾が止揚される。止揚の瞬間に美しく立ち会えることが演劇を見る一つの醍醐味ですが、常識を覆すこの転倒の快楽が許されるのは、肉体を持った演者が矛盾を確かに体現しているときのみです。ここで役者の技量が判定される。そのことはまた後で話すとして、俗にいう言葉の肉体化を目撃できたというのが、僕の第一印象です。

テーマについて

林 詩劇だと思った以上、解釈は個々人の自由が広く与えられるだろうし、またそうでなければ詩の命もないと思います。〈謎〉の一言で片付けられると詩は死んでしまうでしょう。私が本芝居で唯一、強烈に感じ入ったことは、主題の息子殺し、父殺しです。感じる芝居ですから、個人的に話さざるを得ません。

私自身、十代のころ異常に激しい反抗期がありまして、父殺しを意識して、言葉にも出していましたし、まわりの友人たちにも話していた。その後親父とはなぜか反動が起きたかのようにまろやかな関係になっていったんですが、あのころの理由のわからない激しさは何だったのか。今になって考えると狂気としか言いようがない。

自分の息子のことも考えました、まだ反抗期を迎えていませんが、いずれまたあのときの俺になっていくなという予感がある。覚悟やちょっとした恐怖感もある。きっと息子の男根が膨れ上がって、衝動を抑え切れなくなるときが来ると。自分自身の狂気に思い入るとき、手塚さんの演じた、己の感情を持て余す父親の狂おしい演技は卓越していました。パゾリーニはイタリア人で、カトリックの影響が濃厚ですから、父なる神へ救済を求める文脈の縁もあるでしょうが、私どもは日本人なので同じようにはいかない。しかし、人間ならば誰でも生々しく所有しているはずの父と子の間をつなぐ狂気、それと表裏一体の愛情をあえて表現しようとしたら、どの道、並の散文的筋立てではおさまらない。だから、今回のように、寓意的に思いを噴出させる形式のほかにないだろうと。そもそも理屈では解決がつかないものを取り扱っている。ディティールや背景知識が大事ではない。居眠りも問題にならない。ただ、一点の核心、狂気そして愛情を深く感じうるか否か。そういう種の演劇だったと思うんです。

府川 先ほど林さんが居眠りをしてしまったと言いましたが、それは、この芝居が最近珍しく、〈徹頭徹尾〉男の演劇で、父性の横溢があったからだと僕は思う。しかも、いわゆる組織権力志向を持つ男の社会的政治的劇ではなく、あるいは筋肉志向の格闘劇でもなく、純粋に個人的なファザーフッドの劇です。つまり、同姓として、はじめからよく事情を了解していることだから、仔細は問題にならないんです。父と息子の間に横たわっている心理関係は、困ったことにどうにも変わりようがないわけですから。それゆえに女性はどう感じるか、ゲイはどう感じるか非常に気になった。

林 まさに、男の芝居ですね。この感覚は女にはわからないだろう。女には女にしかわからない独自の感覚があるわけですが。異性にも誰にもわかるような散文的な芝居に仕立てたら、本質が失われて、陳腐なものになるでしょう。詩でしか表せないものがあるからこそ、人は詩を書く。

観劇経験を通じてまさに自分や身内を思い起こすことが、この芝居の本意であって、「騙り。」の世界を完結したものとして云々「騙る」ものじゃない。

府川 最後には、父自身が自ら磔にされるために情けなさそうに十字架にかかるシーンがありますね。あれをイエスと並んで処刑された罪人と類推もできる。だけど、僕は、男っていう存在は、どいつもこいつも磔ものじゃねえかと直感したなあ。究極の懺悔という感じ。

林 チンチンを股の間にぶら下げた余計者はみな磔、死刑ってことだな。

府川 そこで、ようやくイエス=キリストへの理解も深まる気がする。男であったイエスが預言者として生前いかに偉そうなことを言っても、弟子たちはどこか心の奥底では「しょせん肉棒を垂らした一人の男じゃないか」と思っていたに違いない。ペテロは信仰が浅かったからイエスを否定したというのは、信徒の解釈です。イエスはただの人間の男だったんですよ。だからこそ、イエスの劇的な復活の信仰には大いなる意味がある。図らずも、キリスト教の宣伝になったかもしれないが。

父と子の関係を思い起こす

府川 カトリックの聖堂というのは、父と子の宿命的な愛憎関係とか、そういう人間の根本問題を演劇的に浮上させて、問答したり、祈ったりする、高度な祝祭空間の構造を持っていますけど、今日の舞台空間もその雰囲気がありました。キリスト教の土壌には、自分たちのダメさ加減をみんなで肴にするときに、不思議なユーモアが湧出する。劇としての表現に関する限り、よくも悪しくもわれわれの文化背景にないものがある。形而上の天と地の隔絶概念が機能している。演劇上、羨ましいことです。

林 父と子の間の問題は普遍的なものでしょうが、土地土地で対処の仕方は違いますね。舞台では言葉がデフォルメされたり、逆に寓意的に膨らんでいて、現実のイタリア人の家庭で行われる会話とは違うでしょうが、少なくともわれわれよりはより多くの言葉を持っているでしょうね。

小説『血と骨』の作者である梁石白さんは、インタビューの中で父と自分の関係を語っていました。「お前は俺の何だ」と問われて「息子です」と答えたら、「違う。おまえは俺の血と骨だ」と父が答えたというのを思い出します。その手の親父だと言い返す言葉もないですが、どうも儒教の伝統は言葉足らずというか、演劇的な陰翳に乏しい。自己複製を子に求める父の真情はどの国の人間にもあるが、『騙り。』における父親の苦悩の仕方、ふんだんな言語化をともなう表現の豊穣さは、文化の厚みがなせる業ですね。この重厚さには恐れ入る。

府川 文化の差違もさることながら、日本人は体質的にしつこくない。鉄拳が飛んでくるが、それで終わる感がある。男は黙って俺の背中を見ろと。

林 言葉がともなわない。そこに理解のしにくさがある。一方、言葉を尽くせば理解できるかといえば、別の混乱もまた起こってくるでしょう。

府川 騙りといえば日本人の芝居文脈だと、男ではなく、女のイタコ的饒舌さのほうを思いつくのではないだろうか。ところで、娘が父を愛するというのは、息子が父を愛するのとは異なりますよね。キリスト教で、神なる父を愛せよというのは、息子としての人間にとっては、生みの親に対する服従を良しとする自分に対して、本能的にどうしても受け入れがたいものが残る。そこに屈折が起こると僕は思っています。だからキリスト教は男にとって、特にしんどい宗教です。自然な感情を一回否定される。この屈折感や煩悶が今日のような『騙り。』を呼び起こすのでしょう。

林 文化がより単純であれば、父と子の関係は本能に基づく衝動的感情とか、伝統的に固定された制度によって、対人関係や対社会ではなく、対自としての奥深い苦悩が入る余地は少ない。例えば、わが国の場合、かつての武士における父親への絶対服従が与える息子の形式的な恭順さというのは、絶対に存在するはずの反抗心の葛藤をたやすく凌駕するものなのか。あるいは最近では、反抗期を通過しない子供が増えているという報告も聞きますし、実際に私の親戚の高校生の男も反抗のかけらの兆しすら見られない。それは文句のつけようのないことで立派ですが、一体、チンチンの矛先はどこに向かっているのか。

親父に反抗もせずに息子はどう昇華していくのだろうか。僕には不可解です。創造と戦争は紙一重なんて言いますし、創造は股間から起こるなどと言い出したらフロイトの話になりますが、芝居の中でもナイフや兵器の映像などシンボルがいっぱい出てきた。

府川 意識のうちには常に父と子の間には戦争状態があるはずだと再認識されましたね。これは今回の大きな収穫です。それだけわれわれの意識は去勢されているともいえる。驚くべきことです、演劇状況がこじんまりするのも無理ない。

林 そうですね。もしも父と子の間に何の対立もなければ、全く劇にならない。『騙り。』は父と子の心理的な戦争状態を究極的に表象していました。

府川 僕の知るイタリア人の若い友人に聞くと、幼少期からのカトリック教会の道徳臭には本当にうんざりしています。けれども、何だかんだいっても、その教えは非道徳的な行動への規制としてイタリア人に陰に陽に働いているように僕には見えますね。

演出について

林 スクリーン上に映し出される字幕をどう思いましたか。舞台の両脇上方に映し出されました。

府川 テキストを映像として流す演出は決して珍しいものではありません。いつも感じるのは、流す速度ですね。読解速度は個人差が甚だしいですから、この効果がはたしてプラスなのかいつも疑問に思います。

林 今日の字幕は、センテンスが長い上に字も小さめで、わりあい早く消えました。そういう不親切さが演出なら理解できますが、読ませようとしていたならば中途半端でした。もっとも、楽座風餐の〈真面目な一観客〉として、一秒一刻も揺るがせにせず、観劇料を回収しようと勢い込んで見るという姿勢を最初の10分で放棄て、感じることを主眼において見始めましたから、読み取れなくても大して気にはなりませんでした。

府川 確かに、最初からその構えでいれば、読み取った文字だけを感じ取ればいいので、速度は問題になりませんね。僕は、字舞はその後に流される映像にも注意を向けてくださいというサインだったように思いました。大きな意味を持ってはいなかったのでしょう。

最初と最後に女性ダンサーの柊さんが出てきます。男中心の演劇の中で、曲線的造形を持った存在が舞台を締めるのはとても効果的な演出だと思いました。旋回舞踏というものを初めて見て、延々と回転し続けてよく目が回らないなと素朴に感心しました。左右で父と息子が十字架に磔にされている中央でひたすら高速の回転物体のように踊る彼女の姿は、たぶん長い間記憶の中に刻まれるでしょうね。僕は筋とは別に、こういう潜在意識に刷り込まれるような演出に対して、もっと注意を払って見ないといけないと思っています。

林 あまりに親父と息子の息苦しい展開が続く中で、無言の天使の降臨とひらひらの衣装の舞踏は、色としてよかったんじゃないですか。やっぱり女体は股間に余計なものを持っていないし、足が伸びて胸が膨らんでいて、すっきりしているなあと思い入った。

府川 なるほど、それは面白い。女の肉体や言葉のドロドロ感のほうに過剰さを思いがちですが、今日の芝居を見た後では、女性は何とスリムで無駄がないのだろうと感じる。認識の転換が、わずか1時間半くらいの観劇の間に起こったわけだ。

林 男が存在感を久しぶりに示した。

府川 舞台左右に登場する映像に関しては、僕はあまり評価しませんね。人口に膾炙した絵も出てきましたし、イタリアを伝える視覚的素材もありましたが、僕にとっては、〈騙り〉だけで十分、観劇に耐えられた。むしろ映像は過剰な視覚情報ですらありました。しかし、すべての観客が僕と同じように感じたとは思えない。むしろ、動きの少ない台詞中心の演劇に退屈を感じてしまう観客のほうが多いだろうことは容易に想像できます。そのときにどういう演出が必要となるかを考えたとき、映像は一つの手段になるだろう。しかし、間違ってもそれは決して主役にはなりえない。舞台背景の一つにすぎないし、それ以上であってはいけないと思う。

役者について

府川 主役の手塚さんはほとんど台詞にミスがなく、長ゼリフをこなして、最後までやり切ったという印象を持ちました。プロフィールを見てもわかりますが、作家、演出家としても活躍されていらっしゃるということで、難解な比喩や韜晦味に富んだパゾリーニのテキストに対して解釈力がある知的な演技ができる方だと察します。具体的にいうと、本を読んでいる方だと思いました。本を読まない役者は、この種の舞台に絶対に立ってはいけないというのが僕の経験則なんです。演技も発語も決定的に底が浅くなるからです。

林 まさに私が演技者に求めたい憑依している感じが手塚さんにありました。狂気に満ちたイタリア人の父親がとりついて、なり切っているから、台詞の間違えようがない。だって、この人が語ったことが〈台詞〉となるのだから。ほんとに見事としか言いようがありません。

府川 蘭妖子さんは、もう、この人しかいないだろうというはまり役でしたね。ほほえましさを感じさせるような不思議な存在感は努力で獲得できるものではないでしょう。

林 谷部さんの息子の役どころは難しかったですね。父親に殺される影のような抑え気味の役柄は、原作の要請であろうことはわかるのですがね。エデンの東に出てくるような放蕩息子の役なら、かえってやりやすいでしょうが。だからどう評価してよいのか。演じ切れていない半端さを残していました。

府川 ややおとなしすぎる印象については、なかなか評価が難しいところです。この台本が書かれた時代のことも斟酌する必要がある。21世紀の若者とは勿論、違いますし、第二次大戦後の若者とも違うわけです。ときどきの風俗の影響を受けやすい若者を演じる場合、できる限り、今に合わせるべきなのか、それとも古びていても原作に忠実に再現すべきなのか。ただ、僕のイタリア人の若者に対して持つ一般的なナンパさというのは、父親になった瞬間に家父長に豹変して消失するというものなんです。その文脈からいけば決して不自然とはいえない。

林 演出が求めたものなのか、それとも谷部さんのキャラクターによるものなのか。役者は別の芝居で見違える演技をする場合があるので軽率に判断できないですが、違和感が残った。その違和感は父とのやり取りの中ではなく、彼女との絡みの中にあるのです。私自身の実感をこめて言えば、父親が一番恐れているのは、今まさに息子の股間が爆発せんばかりに生殖能力を発揮するときが来ていることなんです。大砲です、マグナムですよ。そのマグナムを感じさせるものが息子に足りなかったんです。

府川 なるほど。軟派とか硬派という区別じゃないんだね。要は、父が息子の生殖能力を潜在的に恐れるがゆえに狂うのだから、その言質に説得力を与えるマグナム性が息子の中に見出せるかどうかということだ。

林 それがないと父親が一人芝居の空回りに陥らないか。演出で暗示的なマグナム性を一度だけでも付加できなかったのかと思います。息子と彼女が影絵の効果で浮かび上がって出現したとき、おとなしく学園祭のダンスのように踊っていたが、あの部分はセックスの表象としては決定的に弱く、安っぽかった。荘重な雰囲気の芝居であるからこそ、逆にもっと背徳的で濃厚なものを期待したいなあ。

府川 川村毅の処女作を三十年前に見たときに圧倒された奔放なマグナム性が、あそこでなぜ蘇らなかったのか。人は歳を取るということなのか。谷部さんはイケメンで、イタリア青年と比肩できる見栄えを持っているが、結局、童貞のまま、不発のまま、インポテンツに終わらせたということか。

林 ある意味で親父の旧型マグナムと息子の新型マグナムの対決でもあったが、手塚さんの圧勝で終わった。そうした演劇的な緊張を生む認識がパゾリーニの中で最初から欠落していたのだとすれば、もう一つの疑問が生まれます。それは息子と母親との関係です。ほとんど等閑視されている。息子がオイディプス劇よろしく目玉をくり貫かれましたが、あれは何だったのか。別に答えを求めてはいませんが。

最後に

府川 パゾリーニの三部作の最後が次回、上演されるわけですが、僕が期待するのは、パゾリーニがいかに天才、鬼才であろうとも、その才能の翻訳に依存する再現劇ではなく、独自の解釈にこだわった作品であってほしいということです。『騙り。』の劇評の中で、息子のマグナム性の欠落を提起しましたが、それは取りもなおさず、ティー・ファクトリー版のパゾリーニを見たいからです。原作に忠実のあまり、制作する側が抑制的になってほしくはない。

楽座価格=4,400円