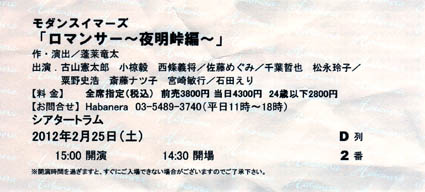

チケット料金=前売3,800円

楽座風餐 第4回 ロマンサー~夜明け峠編 2012年2月25日

観劇者 林 日出民 府川 雅明

テーマについて 高次の象徴化

林 小さなテーマがふんだんに盛り込まれ、全体としては調和感に富んだ世界を作っていました。小説でいう快い読後感が余韻として残った。大変ドラマティックで、登場人物一人ひとりに丁寧にドラマがあてがわれていて、その背景が語られながら、重なり合っていく。と同時に、背後に大きな柱、力となるものが確かにありました。〈闇食い〉という名の熊の存在です。姿を決して現さない緊張感は、昭和29年に封切られた映画「ゴジラ」の第一作を連想させます。他の怪獣映画と全く一線を画して、前半は不気味なゴジラの気配だけが暗示される。ゴジラ以降の怪獣映画というのは冒頭から、これみよがしに姿を現してしまうのですが、結局、怪獣は姿を現さないと意味がないから、初代ゴジラも後半には出現する。しかし、この芝居では最後まで、殺人熊は決して姿を現さないだろうことが予想されつつも、緊張感をはらんでラストに突き進んでいく。二時間を長く感じませんでした。

府川 自然はわれわれに対して決して容赦をしない。人間が勝手に自然を解釈しているだけだということを、昨年の大震災で多くの日本人が思い知らされました。だから、無垢な生娘のタケが熊に食い殺されても、非情な劇だとは思わなかった。大地震をメタファーにしていえば、闇食いの雄叫びは地震、余震であり、自然界の容赦なき力ですね。その予兆に怯えて暮らす登場人物たちは、われわれの心理の中でも他人事ではないリアリティーを持っている。その憂鬱な世界から外へ、言い換えれば外国へ乗り越えようとする若い男女の旅立ちの始まりで舞台が終わるのは、われわれの閉塞状況の克服を暗示させるメッセージとも重なります。

林 象徴へと高まっている。生まれた息子に片腕がないですね。拾い子も片腕なのは、母親が亡き息子に似せるためにわざと切り落としたからではないかと思った。

府川 そのプロットの可能性はあって、最後に母が殺されるのも納得がいく。

林 熊に片腕を食われるという母ヒサノの告白から、熊との関係を結びつける上では無理がない。そもそも何で片手のない息子が生まれたのか。五体満足でないことは、昔は神職の条件だった。健常者よりも神に近い存在として扱われたからわざと片目をつぶしたり片腕や片足を切断したりした。熊というのは単なる動物ではなく、一種の山の神。象徴的意味が強い。意識せずに一体化する仕組みができていた。

もうひとつ面白かったのは、異文化の交流する姿も良く出ていた点ですね。山の民の文化と里の文化の対比。海のほうの里という言葉が劇中はさまれていましたが、今に置き換えれば異国への侵入です。そこから両者が融和して男女の仲が生まれ、平和的雰囲気が作られていく。だがそれは崩壊していくのが常です。なぜ崩壊するのかというと、平和をいやがっているのではなく、実は平和に見えるこの文化の融和的状況はひどく不安定だということです。受け入れる側からすると、一見平和に見えても今までの日常が掻き乱されて不安定であるにはちがいないし、人食い熊を探し殺戮しようとする側からは、平和はもちろん熊を探し殺戮する所期の目的を十分不安定にします。まるで人の性格がなかなか変えられないように、一つの文化も共同体も簡単には変わってやるまいとでもいうかのようです。つまりここで注目したいのは、異質のもの同士の間に平和的状況をあらわすだけで、ドラマが破局に向かっているという緊張感をはらませることができる。そういうことをこのドラマの作り手はよく知っている。

府川 文化的接触の雛形を生で垣間見た感じだ。僕はこの芝居がその種の共同体のテーマ以外に、複数の軸で構成されていることに注目したい。ひとつは母親と親離れできないマザコンの息子の自立の軸、もうひとつは大人の男女の怨恨の水平軸。最後は神(自然)と人間という垂直の関係軸だ。これらが同居しつつ絡み合いながら舞台が同時進行する。蓬莱さんは構造を重ね合わせる力量を持った劇作家ですね。

林 戯曲だけでも読んでみたくなる。贅を尽くした設定になっている。例えば、母と子といってもひとひねりがあって、実の息子ではなく、拾い子で、母が恋人としても息子を溺愛している。いくつもの入れ子構造に闇食いという神の構図を持ち出して全体を調和させている。

府川 僕も同感だ。詳細を深く掘り下げると、一度では見落としているものがたくさんあると思わせるし、実際そうなんだろう。納得するまで何度も見たくなる玄人受けの芝居だ。登場人物の背景を知らせるやり方が凝っている。一気にではなく、一人一人が自然に少しずつ理解されるようになっている。

林 竹やぶでの拾い子がタケと名づけられている。そんな簡単なくだりも意味が深い。昔は拾い子は拾われた場所の名前をつけられた。われわれの歴史の中にあるリアリティーがきちんと埋め込まれているので、単なるファンタジーではないとわかる。蓬莱さんのインテリジェンスがわかるが、それを決してひけらかさない。常にさりげなく出しているのがセンスが良いと思う。タケは結局、自分が拾われた竹やぶで恋人と焚き火をしているときに食い殺される。これだけでも短編ができるのだが、そういう引き出しがいたるところに埋め込まれている。

批判的視線の獲得のために テキスト批判の機能

府川 今回の芝居が持っている今、話したような構造、輪郭というのは、矛盾するようだけれども見る側によって否定されるものでもあると思います。例えば、山の民と里の民という共同体の差異とか、あるいは血縁中心の母系の集落に子孫の種を提供する侵入者としての男の被虐的な受容と妊娠とか、そういう理屈を明快に舞台上で表現していればいるほど、観客はそれを打ち消したくなります。まさに今日の芝居は輪郭がはっきりしていただけに、反動の意識も強くなります。本当にそんな共同体ってあるのだろうかとか、いつも女は被虐の性なのかとかね。

思うに芝居というのは、テキストという頭脳の産物を一度外に出して、視覚や聴覚を使わせて、第三者である観客にモテキストが必然的に持つウソくささモをはっきり見せつける機能があるんじゃないかと思うんです。テキスト批判ですね。ですから、見えすいた構造のお芝居だったと観客に言わせるのは決して駄作なのではなく、むしろ評価されるべきなのではないか。だから、僕が芝居を見る快感とは、テキストが敗北する瞬間を経験できるところにもあります。

時代設定について あさま山荘への回路

府川 ロマンサーがいつの時代を設定したものなのかを不安にさせるのは、具体的な有名人の固有名詞とか、社会的事件のエピソードなどが一切出てこないからです。そういう具体性を出してしまうと、一瞬は説得力は獲得できるが、通時代的な普遍性を失ってしまう。このあたりが用心深くて禁欲的なところが、作品の質を高めている。もう一つ、隠された効果としては、最初から最後まで、電気のない生活風景だということです。今時、およそ日本中で、いくら山間とはいえ、人の住む場所で電気のない場所はない。しかし、僕は昨年、原発事故の影響で、ほんの短い間でしたが、電気のない時間を持ちました。つまり、21世紀の日本だって電気のない生活はありえるということであり、この芝居の時代設定が現在であってもおかしくはない。

ただ、気になったのは、連合赤軍がたてこもったあさま山荘の10日間の攻防が30年前の1972年の2月19日から28日まで起こっていて、今回の上演スケジュールとぴったり重なります。偶然にしてはできすぎている。山荘の管理人の妻が拉致されて、五人の赤軍派のメンバーが、実弾を持って、実際に発砲して、警察官を死亡させている。この芝居でも闖入者は五人で、同じ数だ。

林 熊に左腕を切り取られた左腕の長男は、〈左翼切り〉とも取れる。マタギと山荘の妻の〈30年ぶりの出会い〉も意味深で、熊の咆哮はさしずめ国家権力の象徴という穿った見方が可能になってくる。

ラストシーン リアリティーと底の抜けた虚構の結合

府川 最後のシーンは、へたな芝居だと全員が殺しあったり、熊に食い殺されるね。

林 ヒサノが死ぬことで、小六は再生できるわけですね。いいラストでした。

府川 僕もそう思います。

林 二人の恋人コロクとツグミが雪中で闇食いに食われてしまうのか、それとも無事出会えるのか、観客に最後の判断を委ねて、さっと幕を下ろしている。いい意味でこれは文学です。

府川 最近見てきた芝居では、ところどころに観客の先回りをして説明過多になる内容が目出ちました。本芝居では、ラストもそうですが、各シーンでも暗転の直前の引き際の台詞の切り上げ方など、余韻を残す工夫を取っています。最初はややわざとらしく感じたが、人物設定からいって、深く入りこむとドロドロの心理劇に陥ってしまう。そこをうまくカットしている。蓬莱さんは、演出が陥りがちなやり過ぎを客観的に自覚して、修正するバランス能力があるのだと思う。

林 シーンの切り方のうまさというのは、この芝居が映画にもなりうることを示していないだろうか。

府川 一人一人の登場人物の台詞のディティールがリアルでありながら、正体不明の熊の存在とか、山荘の女が隠し持っている袋いっぱいの大金とか、中心の設定が全く底抜けの荒唐無稽さになっているのが興味深い。荒唐無稽さをリアルなものに近づけていく説得力のエネルギーに演劇の魅力があると思います。これを逆にすると本当に陳腐なものになるんですが、意外にそういう芝居が多い気がする。

作劇の技法 観客に想像の余白を与えること

林 観客は、目の前で肉体を持った役者がまざまざとひとつの世界を表現しているのを見ながら、同時に自分の想像の世界も見ています。目の前の事象の余白を頭やハートで補っているわけです。この芝居に僕が高得点をつけるのは、その余白を観客に与えているからです。もちろん見る者によってそれぞれ想像する中身は違いますが、僕は例えば、主人公の頼りない言動を見ていると、自分の息子のことを思い出して、切なく感じ入ってしまった。

メルヴィルの『白鯨』では、鯨に片足を食いちぎられたエイハブ船長の勇敢な部下であるスターバックが「善悪もわからぬ畜生に復讐するってどういう意味があるんですか。」と船長に詰め寄って、故郷に置いてきた妻や幼い息子を回顧するくだりがあります。それを読者はわが身のことと想像して感動する。そう、つまり受け手は対象そのものに感動しているのではない。対象はよき媒体である運命を免れないでしょう。

このように読者や観客の想像を促すことは、本来作品として当たり前のことかもしれないが、最近、僕が見てきた芝居は、不自然な動きや無駄な台詞回しや無理筋の脚本などによって、ことごとく観客の想像を妨害してきたように思う。そういった芝居は観客に対して、必要以上のリアリティーを露呈させますね、自前ですべてを仕上げて「どうだ。見たか。」というのが、はたして本当に作品としてより完成度が高いものなのだろうか。演劇は小説とは違って、自己完結した表媛とは違う。作品の完成は見る側との協力なしには不可能だし、その繊細な共同作業が息づいているのが、本物の作品ではないかなあ。だからこそ、一回性の勝負なんだね。

演じられている内容のさらに先の想像を観客に促してくれるのは、余計な妨害物を慎重に取り除いてある芝居だと思う。これをひさびさに見た気がする。登場人物にまつわる情報も抑制して、すっきりと見せている。そこに清浄感が生まれた。シアター・トラムで見た近年の芝居としては、高橋恵子主演のガジラの『死の棘』以来かもしれない。

演技者への感想

府川 今回、一番印象に残った役者は古山憲太郎さんです。存在感があり、真摯な演技で最初から引きつけられました。男優は同姓だから点が厳しくなりますが、古山さんには優れた男優が共通して持つエロスを感じた。役への全身的没入感があった。このあたりは女性の観客はより強く感じたことでしょう。

石田えりさんは、いわゆる舞台で長年鍛え抜かれたタイプの女優ではないですが、与えられた舞台状況の中に素の自分を落としこんだまま入っていく不思議な度量を感じました。相手役の千葉哲也さんは、舞台演技の経験を積んだ男優ですから、対照的でした。この二人のからみのシーンでのお互いの作法の違いは最後まで埋まらなかった。石田さんは、いい意味でも悪い意味でも唯我独尊のキャラクターなので、相手役はよほど工夫しないと飲み込まれてしまう。主演しか似合わない女優ですね。

林 私はシンタ役の宮崎敏行さんの演技が目に残りました。場を盛り立てて、脇をしっかりと献身的に固めていた。宮崎さんの演技があってこそ、石田さんや古山さんも引き立った。そもそも、この芝居で、いなくてもいいといった役者は一人もいなかった。それぞれが必要不可欠でした。

演技のリアリティーとは何か

林 峠は異界ですね。峠を舞台にして有名なのは、泉鏡花の『高野聖』です。峠の一つ家に美しい女主人がいて、正体は妖魔ですが、たいていの訪問者はその女の誘惑に屈して動物に変えられてしまう。しかし、高野聖の宗朝だけが純粋な心を持っていたので人間のままで難を逃れるという物語です。それとあえて比較すれば、今回とはかなり様相が違う。マタギの男オドは不純ゆえに殺されたが、母親兼女主人ヒサノも殺される。

ところで、僕がここで不自然に感じたのは、シンタがヒサノの死体を見たときのリアクションです。想像裡にわれわれは、身内の惨殺に対して無反応というのはリアリティーを欠く。実際にそんなことが起こったら反応できないのかもしれませんが、舞台空間において違和感があった。ここは演出のエアー・ポケットになっていなかったか。

府川 手を抜いたとは思えない。われわれは最近、多くの死者をもたらした大災害を経験したばかりで、生々しい惨劇を誇張することがはばかられるという配慮があったのかもしれない。あるいは全くそれとは別の解釈ですが、死体に対する作者の認識が露呈したのかもしれない。それが死に対する周囲の役者たちへのあっさりとした演出に反映されたのではないか。

林 僕がここでこだわりたいのは、リアリティーを出す度合いの問題なんです。着地点をどこに見出すかと言うこと。例えば、以前に見た安部公房の『友達』では、一人の普通の男の家に、友達と称する見知らぬ人間が何事もなく、あたかも家族の一員であるかのようにふるまいつつ、闖入する。このときの演出では、闖入者を受け入れる側の男に驚きや戸惑いが決定的に欠けていた。舞台上で作られたリアリティーに対する感受性が平板だった「いや、そもそも虚構なんだから平板でいいんだ」という解決の仕方には問題があると僕は思う。常識を持った一般の観客が置いてきぼりにされると、鑑賞する意欲が減衰するからです。身銭を切って、見る側が元を取れないという権利意識がせりあがってくる。

府川 最初から観客をほうっておくことに無意識な芝居を除いて、仮に意識的に観客を舞台の関心から遠ざけるような演出が意図的に行われたとき、その後で反動的に引き寄せるサムシングがあれば、かえって効果的ですが、僕もあの『友達』には終始、置いてきぼりを食った。

林 演出家は、劇を初めて見る観客の視点に束縛されるという宿命があるでしょう。もちろん、それを十分に認識した上で、観客をいい意味で裏切るのであれば、それに越したことはありません。ところで、舞台上の役者は、戯曲では描くことができない表現が要求されています。台詞やト書きの外側で、舞台の世界を構成しているその他の役者たちが存在する。どう生かすかが演出家の技量ですが、脚本と演出が同一人物の場合、テキスト自身が表そうとする世界に執心するあまり、その外にある周囲が見えなくなることはないだろうか。

タイトル 唯一の失敗

林 これだけ水準の高い、隙のない、役者もそろった作品でありながら、それゆえにタイトルのひどさはよけい目立ってしまう。タイトルの難しさは理解できますが、作品ができ上がった後で、困り果ててタイトルをつけたように推測する。最初からタイトルが決まっていたようにはどうしても思えない。こういうときは、えてして副題をつけてしまうものです。現に今回も副題がついている。ここに迷いが見て取れます。

傑作ができればできるほど、逆に外側が見えにくくなりはしないか。自己完結しようという意識が過剰に出てくるのではないか。石原都知事が都営地下鉄の名称をモ大江戸線モと勇断で決定したエピソードがある。十二号線とかいった官僚的な無難なまとめかたをしないタイトルをつけることはある意味で野放図な蛮力が必要だ。だからこそ、われわれのようなあれこれ言う外野の存在意義もあるんですね。

府川 ロマンス、ロマンサーというのはもろに中身の説明です。現代人の恋愛劇は、日常の中ではなかなか舞台としては成立しにくい。そこで、モこれぞロマンスの十八番だモという制作側の意気込みや自負が感じられる一方で、体裁よくまとめたという無難さが気になる。少なくも、副題はよけいだ。

自己反省と楽座風餐の意義の再確認

府川 今回、僕自身大反省しなくてはいけないのは、前売り3、800円という価格の情報がもたらす劇のクオリティーのイメージ、率直にいえば、4、000円もしない芝居というチープな観念に囚われていた。価格と中身は決して同じではないのだということを検証するために、この劇評を始めたのにもかかわらずです。

林 3、800円でこれだけの内容のものが見られるとすると、ほかの劇団で5、000円以上を取っている内容に対して、手厳しくならざるをえない。いわば今後の評価の一つの基準になりました。その意味で今回のロマンサーはわれわれにとって意義が大きい作品です。

楽座価格=5,500円