▲楽座TOPへ

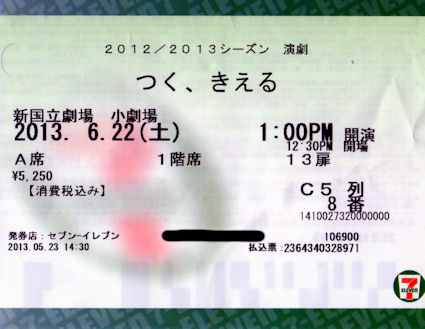

チケット料金=前売5,250円

楽座風餐 第19回 つく、きえる 2013年6月22日

〔観劇者〕 府川 雅明 林 日出民

見終っての全体の印象

林 1時間45分が長かったなあ。今日は言葉の芝居だったけど、生の役者を見た気がしない。肉体不在。言葉に頼りすぎて実感に乏しかった。疲れた。ただ、溢れる言葉が役者の口々から出るばかりで、それで済ませている。パソコンのモニターを通して芝居を見た感じだなあ、せっかく役者という肉体があるのに。

府川 小劇場とはいえ、新国立劇場は広いので、すぐ真近で役者を見ることができないから、遠目で見ても存在感を与える演技が演者に要求されると思う。

前半は映像や音響効果、舞台装置にさまざまな工夫があって、さすがに新国立劇場の機能を知っている演出家らしさを感じさせた。ふだん小さな小屋で芝居をしている演出家ではなかなかここまで自在には使いこなせないだろうね。

しかし、今日の芝居は林さんの言うように、言葉の芝居だ。朗読劇に近い後半は退屈した。この理由は後で話したい。

林 音響、照明はいいが、それに頼ってしまっていた。満天の星を言葉で言うだけでなく、実際に大きな星をたくさん背景に映したが、電気がなければ何もできない芝居ではいけない。SFXやヴァーチャル映像なら映画を見たほうがよい。それが際立ってしまったところに、今日の芝居の課題がある。

府川 リーフレットに書かれたプロットの紹介文を読むと「秘め事も露呈し、対立が生まれ、そうして彼らはやがて不思議な『社会』を作りはじめる……」とあるけど、社会を感じることは僕はできなかった。むしろ、個々の人間がカタストロフに対してどういう認識を持つかを詩的に表現した芝居という感じだ。

というのは、社会と言うのならば、登場人物間のコミュニケーションがもっとあってしかるべきはずが、それがほとんど見られなかったから。

一人一人がおのおののモノローグ劇を順番に展開するので、役者の力量がはっきりと比較されてしまったと思う。個々に宛がわれたシチュエーションは、頭が二つになったり、石になったり、魚になったりとシュルレアルでわれわれの現実体験にないものばかり。そこをいかにリアルに見せるかという意志や技術や経験がもろに出たね。役者にとってこんなに恐ろしい台本はない。みんな、牽制し合っちゃったのかな。

大石継太さんの演技に注目した

府川 演技の難易度は、誰がやさしくて誰が難しいということはなかった。もともと数字のようなもので示せるものではないけど、日常の体験を抽象化して再現実化するという課題では共通していた。その中で、大石さんは健闘していたと思う。動作に柔軟性が欠けるきらいはあったけど、でもね、必死に台本に格闘していた。敢闘賞です。だって難しいもの、この台本は。

林 結局、口がないとか、頭が二つあるという台本の設定をそのまま読み上げているだけで、説得力を持って訴えかけてこない。前半冒頭の不倫の密会のシーンなど、スリリングさ怪しさ、生々しさが出ておらず、メタファーの殻に包まれたまま、ほぐされていない。観客が意図を汲むのに苦労するというのは、いい芝居とは言えない。これは役者の問題、原作の問題、演出の問題いずれか。

府川 原作者はドイツ人で、東北大震災の被災地に足を直接運んでいるようだが、地震をリアルタイムで体験しているわけではない。モチーフが大震災と深く関係する芝居ではあるが、岡目八目というか、当事者ではなかなか出てこない視点、発想が随所に見られて、僕はそこを肯定的に評価したい。

日本人が先の震災をテーマにするとき、経験者としてのある種の共有化された価値観がまとわりついてしまい、そこからなかなか自由になれない。それはこの一年、楽座風餐で観劇した、震災に影響された芝居を見てもよくわかる。社会に与えた多大なインパクトを抜きにはどうしても演劇は成立しないから。

津波によって、今まで住んでいた街がすべて消失し、一人一人が過去の記憶を抹消され、生きることの歴史性を剥奪されて、クラゲのように生きている状態の中で、では、自分の存在とは何かを形而上的につきつめると、そこにおのおのの個性に従って、それぞれ異形の生き物になってしまうという世界観が面白かった。

僕が歴史性を剥奪されたと言う理由は、セリフのほとんどが現在形で、過去を振り返るというのが非常に少なかったから。つまり、今、この今が常に問題になっている。

優れた原作

府川 しかも、その世界観の根底にチャーミングなファンタジー性をそこはかとなく漂わせている。自分がグロテスクなものに変貌していると認める登場人物たちが決して醜悪さを出すのではなく、むしろエレガントに造形されている。このあたりは並みの戯曲の水準を超えていると僕は思う。

ところが、困ったことに、ほとんどの役者たちがこの戯曲の要求に追いついていない。このギャップとストレスが僕には終始つきまとった。特に中村さんと谷村さんは、学芸会のような芝居になっていた。セリフを追うことで精いっぱいという感じ。だから、戯曲の面白さが届かずに、ただ役者たちが語る言語遊戯につき合わされたという印象を持った観客も多いのではないだろうか。

林 役者の人選を誰が決める立場にあったのか。おそらく演出家ではなかったのだと思う。

府川 なぜこうした結果になるのかを考えたときに思い当たることが二つある。

一つは、欧米人、とりわけドイツ人の思弁性。絶対神と自分との対話。目に見えぬ本質をめぐる葛藤という習慣がわれわれ日本人には欠けていること。いい悪いじゃないですよ。具体的にいうと、日本人が子供を叱るとき、「まわりの人に笑われるよ。迷惑かけるよ。」と言う。キリスト教では、「心の中の悪い思いまで、神様はすべてを見ているよ。」と言う。

津波という大惨事が一人一人の精神の中にどのような変容を与えるのかを考えるときのアプローチの違いがある。状況や他者とのリアクションではなく、自己との会話の中から演技を呼び起こすことが今回は求められている。

もう一つは、今日のような、リアリティーに基づかない、つまりわれわれのふだんの経験の中にないシチュエーションの中でイマジネーションによってキャラクターを造形することは非常に難しいこと。

例えばNHKの連続ドラマ『あまちゃん』の場合は、役柄は演者の人生経験から類推しやすい設定になっていて溌剌と演技しているように伺える。実際、演者の一人、木野花さんもそう話している。しかし、今日の場合は、事情が全く違う。既存の経験に頼れない。ありえぬ心理やリアクションを成り立たせるためのパラレルワールド、もう一つの現実世界を作り上げる課題が要求される。ふだんからの読書や映画演劇鑑賞やら知的な詩的な会話やらで肥やしにしてきたものを総動員して与えられた役に立ち向かわないといけない。役者にとっては挑戦のしがいがあるだろうが、リスクも大きい。

林 日本人に哲学を突きつけた感がある。原作者のモノローグを聞いた気がするね。モノローグが各役者の中に分裂している。そこで存分に競って、劇を盛り上げてほしいところを、役者の演技に弱さがあった。田中美里さんは期待していた存在感を発揮していなかった。

府川 田中さんは二つの頭を持つ、つまりは人格分裂の設定ですが、人格の入れ替えが中途半端だったね。一流の落語家なんかだと、声色じゃなくて、一瞬の間(ま)で別の人間に乗り移れるじゃないですか。

林 落語は笑わせることが主眼の芸だけど、一人二役なり三役なりをこなす落語の技は笑い以外にも十分に生かせると思う。

府川 それにしても、今日の芝居は笑いが少なかったなあ。

吉本新喜劇への架橋

府川 わが国には吉本新喜劇というものがある。喜劇ですから、役柄はもとより滑稽化が前提なんですが、僕はこの劇の翻案にあたって、吉本的な要素があったらよかったのにと本気で思いましたね。原作をぶちこわすことになるとは思うけど、ホテルの従業員は若者ではなくて、間寛平さんだろう。間さんだから即、お笑いというのじゃありませんよ。むしろシリアスな演技が必要な今日のような舞台にこそ生きると思う。彼の猿の演技の上手さ。誰も真似できないでしょう。身体の動きで見せるべきポイントが随所にあった。それが言葉の演劇をより豊かに膨らませもする。

そもそも何で僕がこんなことを言うか。再三繰り返すけれど、今日の原作は難物なんです。原作のそのままの再現が、日本人のわれわれに届くかどうかを考えたときに、ただ「海外のクリエイターは日本をこう見てますよ。」で提出するだけではどうしても足りない。このグローバル時代に海外も日本もないだろうとは全然思いません。ありますよ、壁が。だって、演劇って文化の総体の表現なんだから。

例えば、カフカの『変身』における独特の恐怖とユーモア。その種の面白さは今日の芝居にもふんだんに隠されていて、思考を凝らすと吹き出してしまう仕掛けがある。大石さんが一瞬だけ、妻の頭が二つだと気づいて驚くシーンがありますね。あれはよく考えれば非常に可笑しい。だけど、日本人がやるとどうもわざとらしいというか、かっこがつかない。

林 三遊亭圓朝の『牡丹灯籠』なんか、萩原新三郎と幽霊お露が出てくるけど、モノローグなわけですよ、落語ですから。圓朝は新三郎もお露もその侍女のお米も一人で全部請け負って語る。しかも江戸の頃から足がないとされていた幽霊であるはずのお露が、夜な夜な新三郎の家に通う駒下駄の「カラーン、コローン」という音まで創始して、腹話術師よろしく語るわけですが、でも要するに全部圓朝ひとりの脳内世界とそのノドを通している点でモノローグだというわけです。

だから『牡丹灯籠』を役者を配して芝居にかけたら圓朝はじれったかったと思いますよ。「ちがう、その役作りはそうじゃねえ」とかね。今日の芝居もまたしかり。

府川 亡き立川談志は、落語はイリュージョンだと喝破したけど、われわれは落語という“演劇形式”を持っているので、これを使わない手はない。

まだまだこの原作は面白くなる

府川 原作のローラントさんは、ご存命ですから当然のこと、一人一人の役について、なぜ人間が魚になり、石になり、双頭になるのかという意味を一つ一つきちんと説明できるはず。演出家や演者はそのレクチャーを受けたのだろうか。レクチャーをきちんと受けて、もっと忠実にやってくれと言いたいんじゃないです。逆。原作の本意の詳細がわかればこそ、表現の当事者としてそれを裏切ってもやりたいことはやるという気概が出てくると思うからです。

林 密会のトリプル不倫のシーンね。まず演劇一般の視線に立てば、こんなに面白い人間関係の設定って、まずないですよ。演技のつっこみどころ、膨らませどころが満載だし、しかも、今回の芝居は単に俗っぽい不倫じゃない。メタファーが幾重にも折られている。だったら、これをどう料理するか。

府川 しかし、それにしても原作は、まあくどいですよね。とにかくくどい。日本人は欧米人のように体力ないですし、お互い仲間内みたいなものだから説明は野暮になる。見立てで済まします。「皆まで言うな、五七五を読めば、あとはこっちで納得するから。」という流儀です。それでも欧米の翻訳劇を敢えてやるときに、「でも、海外の劇はこうなんだから、見てほしい。」という啓蒙価値を押し出すことになる。

林 日本では大みそかに全国各地でベートーベンの第九をやりますね。あれがわからない。

府川 同感です。ベートーベンの音楽というのは日本から最も遠い表現だと僕は思う。ないものねだりなんだね。隣の芝生というか。欧米人の能舞台と同じで。個々の役者も演出家も、この戯曲の再現をギブアップしたのではないかとすら感じた。

林 明日で最終日です。もしも、ギブアップしたままここまで20日間近く続けてきたとしたらつらい。府川さんが言うように、この戯曲がハードルが高いのだとしたら、逆に、本番の毎日毎日がトライの連続のはずで役者も演出家もこれくらいやり甲斐のある芝居はないのではないか。

府川 そうです。そのくらい奥行がある戯曲です。だからね、大石さんも含めて演者、演出がもっともっと格闘すれば、さまざまな感興やら思索やらを観客に呼び覚まして、この対談も2時間、3時間はすぐに過ぎるくらいエキサイティングなものになると思うね。

改めて、翻訳劇の困難さを思う

府川 翻訳劇がなかなか自然体で演劇世界の中に入れずに身構えてしまうのは、演劇が文化の総体を表すものだからで、ストーリーが普遍的に受け入れやすいものであれば、詳細の違和感は見る側で容認されるかもしれないが、むしろそういうケースは少ないと思う。何でもかんでも翻訳できるとは思えない。今日の芝居もその範疇に入る。原作者は現在の日本人を念頭に置いて描いているが、非常に難解だ。訳したものをそのまま再現すればOKではない。その意味はすでに言ったので繰り返さないけど。

林 もしも演出家が翻訳の限界をわかっていないとしたら問題だし、わかっていて選んだとしたら観客を軽く見ていることになる。僕は今日の観劇料は3、500円です。

府川 原作は非常に良くできているが、その再現が難しい芝居だった。役者も演出も挑戦したことは買うけれど、成功してはいない。3、700円です。

楽座価格=3,600円